守护苗魂

小李于2010年10月15日

或许,他并不像独战风车的骑士那样伟岸,但他却用1.5米的身躯和39年的光阴,与命运孤独厮战,以毕生之力守护一个苗族村庄的文明火种。

——题记

老君山是筠连县海拔最高的山,山中苗汉杂居,浓雾深锁山沟;

山沟里有一所村小,学生多是苗族孩子,唯一的老师名叫刘光本;

刘光本只读过三年小学,今年59岁的他已经在讲台上坚守了39年;

39年来,他既是苗汉双语授课,又是复式教学,培养出三四名大学生。

1

族中的三老爷语重心长地说:“光本啊,你看能不能办个鸡婆学校(小型私塾),把村上的娃娃像小鸡一样团起来,把你的本领教给他们。

10月10日,是一个细雨霏霏的日子。越野车驶过龙镇中心校大约20分钟后,再也没法前进了。我们换上“筒筒靴”,在满是泥浆的村道上艰难跋涉。

我们的采访目标是四川省宜宾市筠连县龙镇乡金狮村二小教师刘光本。这位59岁的苗族老头已经独自一人在这里坚守了39年。

山路两边的陡坡上,野棉花笑容灿烂,星星点点地铺满整个林子。小溪流冒着热气,欢快地歌唱着,伴随我们一路前行。

57岁的筠连县教育局副局长吴朝富走得比我们年轻人还快。走得累了的时候,他将外套脱下来挽在手上,慢慢地给我们讲起刘光本的故事。

在刘光本年幼的时候,金狮村几乎没有会写字的人,村民们斗大的字也识不了一筐。村上哪家有红白喜事或是做寿,都要跑到外乡找个明白人来登人情簿子(礼金单子)。

吃够了没有文化的苦,父母决定缩衣节食让刘光本读点书。1959年秋,刘光本到10里之外的民办小学读书。1962年春,那所民办学校停办,他就回到家里,成了一名放牛娃。

仅仅读三年小学,肯定学不了多少东西。但是,刘光本从此养成了自学的好习惯。放牛的时候,草地为纸,木棍为笔,他要操练一番。家里的墙壁上,全是刘光本用木炭书写的痕迹。

慢慢的,他便能读课文,念报纸,还能写书信了。村里要是再有红白喜事,登人情簿子成了刘光本份内的事儿。

刘光本能认字,能写字,家族的地位明显提高。父亲曾夸张地对刘光本说:“我家出了个文曲星,我的眉毛也长三寸”。

有一天,族中的三老爷吧嗒着叶子烟,跨进了刘光本家破旧的老屋。他将刘光本叫到自己跟前,语重心长地说:“光本啊,你看能不能办个鸡婆学校(小型私塾),把村上的娃娃像小鸡一样团起来,把你的本领教给他们,让更多的苗族孩子都认字呢?”

1972年春,刘光本在家中办起了私塾。没有黑板,就用墨汁在堂屋板壁上刷一块;没有粉笔,就用白石灰代替;没有桌凳,就把自家的楼板撬下来,自己动手制作。

刘光本所在的六、七两个大队距离公社太远,娃娃读书太难。他当初的想法非常简单,只想让山里的娃娃认识字。以后社里遇到啥大小事情,比如修房造屋、婚丧嫁娶等,不需要到外村去请人登人情簿子,就算是扬眉吐气了。

第一年,刘光本招到了20名开山弟子。学生大部分都是苗族孩子,张口就是“芝麻老勾修”,一句汉语都听不懂,更不会说。上课时,刘光本就成了地地道道的土翻译,把汉语翻译成苗语,再把苗语翻译成汉语,让苗族孩子逐渐适应汉语。

事实上,只上过小学三年级的刘光本要吃透小学教材并不容易。晚上改完学生作业后,他便点起煤油灯看书,恶补知识。什么教材教法啊,教学参考啊,从中心校拿来的报纸啊,只要是有字的材料,他什么都看。

1977年,金狮村小的首届小学毕业生12人参加当地的小升初考试。结果,10人考上了初中,成为当地最大的新闻。当年暑期,刘光本受到双河片区领导的点名表扬。

1997年,刘光本通过进修拿到中师文凭。2000年,由一名代课教师转为正式教师。对刘光本来说,这是两次具有里程碑意义的转折。

2

刘光本只好强忍痛楚,腰间绑着草药,喊22岁的儿子把他背到学校。就这样一天一个来回,整整背了半个月。

一个小时的步行,汗水打湿了贴身的衬衣。绕过一片竹林,我们终于见到了老君山下的金狮村二小,见到了正在讲台上手舞足蹈的刘光本。

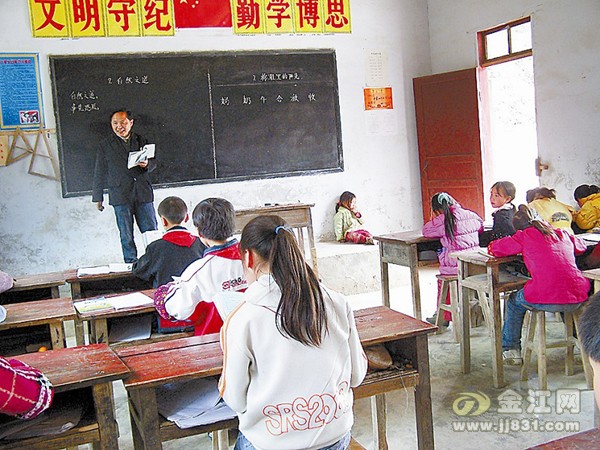

在跟刘光本简单的握手寒暄之后,我悄悄地坐在了教室的最后一排。课桌凹凸不平还写满了字,有黑色的、蓝色的、红色的,还有是用铅笔刀刻下的。

教室里坐着29名学生。我右手边的19人是一年级学生,正在用铅笔重重地写下“1,2,3”等数字。左手边的10人是三年级学生,正跟着刘光本学习王维的《九月九日忆山东兄弟》。窗外的山坡上传来黄牛“嗷嗷”直叫的声响,比刘光本讲课的声音宏亮多了。

刘光本身高只有大约1.5米,但皮肤细嫩,书生气十足。他穿着一件白衬衣,因年代久远,实际颜色已经变成土黄色。腰间别着手机套,戴着一副老花眼镜,手捏一根极细的竹节教鞭,一头黑发整齐地倒向右脑勺。

“刘二娃,你来背诵一遍。”刘光本站在讲台上,向前伸出右手。

“《九月九日忆山东兄弟》,唐,王维,独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”刘二娃自信满满地拿下了这首古诗,恨不得连每一个标点都念出来。他的学名叫刘宽勇,是三年级的班长。

“他背得对不对?”刘光本俯下身来问学生。刘光本原本不用俯身,只因讲台太高,大约有30厘米,这才显得他高高在上。

“正确。”众人大声喊道。

“你们听得不够仔细。他把‘倍’读成了‘péi’,这个字应该读‘bèi’。”

这里是典型的“一师一校”:建校40年来,教师只有刘光本一个人;这里也是典型的“双语授课”:刚入学的苗家娃娃听不懂汉语,刘光本只能采用苗、汉两种语言交替讲课;这里还是典型的复式教学:4岁到11岁的苗、汉娃娃坐在一个教室里,一年级上课的时候三年级做作业,三年级上课的时候一年级做作业。

一个人的学校是寂寞的,一个人的坚守是艰苦的。因为只有一个老师,没人跟刘光本调课,他就生不得疮,害不得病,遇不得意外。一旦他倒下了,孩子们就没老师上课了。所以,即使不幸病倒了,他也得咬牙坚守岗位。

由于一直是复式教学,刘光本白天上完课和批改完作业后,晚上才有时间打着手电翻山越岭,一家一家去家访。“要翻身得下雨,雨要淋花花才红……”刘光本说,当时年轻的自己往往是孤身一人走在坡坡坎坎的山路上,靠唱歌给自己壮胆。

1999年5月3日傍晚,刘光本到刘富城家里去家访。(刘富城今年45岁了,是刘光本早期的学生,1999年教的是他的幺儿,现在教的是他的长孙)。从刘富城家里回来的时候,刘光本遭遇了偏刀雨(雷阵雨)。

山沟里黑咕隆咚,刘光本只有一根微微亮的电筒。“当我拽筋打斗(东倒西歪摔跟头)地赶回家时,老瓦房已经漏成了龙塘(小水洼),老婆和儿子正在找家伙满屋子接水。”刘光本说。

刘光本赶紧爬上梯子,小心翼翼地去检修漏雨的屋瓦。没想到脚底一滑,一筋斗就从3米高的房背上摔下来,直接滚到了院坝的稀泥里。刘光本腰椎严重摔伤,当时就爬不起来了,晚上睡在床上连身都翻不得。

第二天,学生陆陆续续地往学校赶。刘光本躺在床上,急得就像热锅里的蚂蚁。最后只好强忍痛楚,腰间绑着草药,喊22岁的儿子把他背到学校。就这样一天一个来回,整整背了半个月。

刘光本的老婆和村民开玩笑说:“我们家老刘的腰杆,不是医生医好的,是儿子医好的。”

如今,金狮村两个社40岁以下村民几乎全是刘光本的学生。“在这段漫长而单调的执教旅途中,开心、落泪、难过、酸楚,啥滋味都有过,但我心中没有后悔过。”刘光本目光中露出坚毅的神色。

3

“每到花开季节,要么是雪白的栀子花争芳斗艳,要么是细小的桂花挂满一树,总之我们的校园内就会散发着浓浓的清香。”刘光本说。

10月10日这天,金狮二小也算是发生了一件重大的事情。借着陪我们采访的契机,龙镇中心校校长郑其刚带来一面崭新的国旗。

刘光本小心翼翼地将原来的那一面从杉木的旗杆上降下来,换上新的,然后又小心翼翼地升上去。

捧在刘光本手里的那面旧红旗真的很旧了,红色的部分已经泛白,而白色的镶边则成了灰色。可刘光本说,那面红旗也只用了大约3年。

下午2点多,因为记者的来访,金狮二小提前放了学,这让我们感到十分愧疚。没有任何铃声,刘光本只说了一声“放学了”,孩子们便迅速地背起书包,急匆匆地将凳子放在课桌上,疯了似的冲出教室,一眨眼功夫就不见了踪影。

刘光本倒是不着急,细心地将每一截短小的粉笔头子捡进一个原本装圆珠笔的塑料盒里。然后艰难地走下高得很突兀的讲台,耐心地关好每一扇窗户,锁好教室的门,挎上一个小包,漫步走出了校门。事实上学校并没有门,围墙只砌到该是校门的那里,留下一个豁口。

学校只有一排小平房,共有一间教室,一间办公室,一间男厕和一间女厕。刘光本对此感到非常满意,他说:“现在国家给的钱多,教学环境比原来好多了。原来学生在我的老房子上课。一遇到狂风暴雨,我就担心房子垮,出了安全事故怎么得了。”

1978年,刘光本多次申请新修校舍。后来,教育行政主管部门就给了这所村小1000元。

刘光本带领村民投工投劳,不计分文报酬,用这点钱修建了两间砖木结构的教室。没有桌椅板凳,他就把自己家里的楼板搬到新学校,继续给学生当课桌板凳使用。“我自己就是木工,很多活都可以干,所以节约了不少钱。”刘光本说。

到2003年,上次修建的砖木结构的教室又不顶用了。有一次,刘光本发现教室内的抬担(房梁)已经断裂下垂,成了危房。于是,他就和老婆一起把桌凳搬回家里,让30多名学生在他的老房子里继续上课。同时,刘光本请求中心校把石木结构的校舍拆掉重修。

那一年,教育主管部门拨款8000元。刘光本找了5位匠人,都没人愿意承包,说至少需要1.3万元。没办法,刘光本只得自己捐款1000元,发动群众每人捐款10元,村委会还出了1000元。就这样修建起了一所小巧玲珑的小学校,一直使用至今。

今年,筠连县教育局又划拨10000元专项资金,乡政府、中心校和村委会也配套了相应的资金,用于扩建金狮二小的运动场。

政府如此重视教育,让刘光本非常感动。他主动将自己承包的土地跟村民在校园外的地块调换,并联合村委3名领导,每人借款5000元投入此项扩建工程。

现在,校园四周建起了围墙,围墙内用水泥打了操场,操场上还建起了旗台、花台。花台内,刘光本和学生亲手种植了2株栀子花、2棵桂花树,还有3棵柏树。“过几天装上校门,一切就都完备了。”

“每到花开季节,要么是雪白的栀子花争芳斗艳,要么是细小的桂花挂满一树,总之我们的校园内就会散发着浓浓的清香。”刘光本说。事实上金狮二小就被包围在群山的怀抱里,校园周边一年四季都是郁郁葱葱,清香飘荡。

4

“你这样的人才,欠债教书,太瓜(傻)了。要是做生意,早就发了。”内心敏感的刘光本至今耿耿于怀:“这种打击我的话,我一辈子都记得住。”

学校背后的玉米地里有一眼小泉,清澈见底,汩汩的流水足够全校师生饮用。但是,泉水里蚂蝗很多。细小的蚂蝗肉眼看不见,学生喝下这样的生水后,蚂蝗就会寄居在学生体内。

处理这样的状况,刘光本算得上经验丰富了。他说:“只要往学生的鼻子里灌一点药水,不一会儿,蚂蝗就会顺着学生的鼻孔爬出来。蚂蝗爬出来了,病况就消除了。”

说者只当是小事一桩,听者却毛骨悚然。

当然,金狮二小现在的饮水状况已经得到改善。每天早上,刘光本都会用装苞谷烧酒的酒桶盛一桶水回来,放在饮水机上烧开。师生们喝的就是这烧开了的泉水。

金狮二小没有食堂,这也是当地农村小学普遍面临的困境。刘光本和孩子们吃完早餐9点钟之前赶到学校上课,语文、数学,一年级、三年级,如此这般轮番上阵,直到下午3点放学,他们都要忍受着饥饿的煎熬。

“几十年都是这样,我们已经习惯了。”刘光本轻描淡写地说。他的话音刚落,我们便看见一个男孩从学校附近农家的小卖部跑出来,手里捏着一把零食,狼吞虎咽般地享受着。

刘光本的家距离学校很近,走路只需大约20分钟。当我们坐在刘光本家瓦房的屋檐下闲聊时,肚子已经饿得咕噜咕噜直叫。

刘光本钻进漆黑如洞的屋子,摸索了一会儿,端出一盆热气腾腾的煮花生。再一次钻进那黑洞中,随后一手提着酒缸一手捏着玻璃杯笑嘻嘻地走了出来。

下午三点,我们总算开始了今天的中午饭。

刘光本给我们每人倒了一杯苞谷烧酒。那酒度数很高,辛辣刺喉,才喝了几口,我的头就感觉晕乎乎的了。就着煮花生下酒,刘光本的话匣子就慢慢地打开了。

最先当民办老师的时候,刘光本的月工资只有8元钱,以后还拿过16块,32块5,48块,85块,350块。直到2000年由代课老师转正,才开始有盈余补贴家用。

刘光本教书工资低,还经常为贫困家庭的孩子垫书本费,修建学校的时候也垫资,以致家境贫寒,背了一身的债,受到个别村民的歧视。一个做牛生意的人跟他说:“你这样的人才,背债教书,太瓜(傻)了。要是做生意,早就发了。”

“这种打击我的话,我一辈子都记得住。”内心敏感的刘光本至今耿耿于怀。

2000年后,村子里有几家买了电视,刘光本家的唯一电器就是一台收音机。刘光本的儿子感到脸上无光,借了700多元,抱回一台电视。两年后,他们才把这笔债还清。

“我一个堂堂正正的教书人,却是村子里最穷最落后的。想想都感到自责,很狼狈啊!”刘光本露出一副往事不堪回首的神态。显然,这是他内心最深的隐痛。

不过,现在刘光本的工资将近3000块,感到很满意了。除了支撑一家的开支,他还资助自己的外孙女以及媳妇的一个侄女儿上学,一个在乡中心校上初中,一个在成都上职业学校,花销都不低。一家的日子过得越来越红火,今年还借钱修起了一栋2层的小楼,竣工在望。

5

音乐一起,他就聚精会神地投入其中,仿佛完全忘了我们的存在,脚步也随之一前一后地舞动起来。

年轻时候的刘光本酒量很好,一两斤苞谷烧酒不在话下。但是,自从得了胃病做了手术后,他有4年没喝酒了。

“还是不喝酒好。”坐在一边的龙镇中心校校长郑其刚劝说道:“上次你来我的办公室,只爬了三层楼,就气喘吁吁的。你真该找个时间好好地去体检一下。”

记者的来访,让刘光本酒兴大发,劝都劝不住。借着酒劲,他甚至连儿时的记忆一并搜罗出来了。

小时候,一个有文化的远亲来刘光本家做客。他看见刘光本在放牛的时候,怀里都藏着一本书,很是好奇。于是,他一字一句地教刘光本读《增广贤文》,反反复复教了三遍。刘光本只上过小学三年级,但一天就学会了,还背了下来。

这位远亲感到惊讶,接着又教了刘光本《孟子》等古籍。他在私底下对刘光本的父亲说:“你的娃娃是个天才,可惜了,应该好好读书啊。”

刘光本又一次将我们的杯子里续满了苞谷烧酒,带着自豪的神气说:“我小时候读书成绩很好。《增广贤文》现在都能背得下来。”

恰巧,筠连县教育局副局长吴朝富也能背诵《增广贤文》。他们俩碰一碰酒杯,喝一大口烧酒,随后便摇头晃脑地唱诵起来:

昔时贤文,诲汝谆谆。集韵增广,多见多闻。观今宜鉴古,无古不成今。酒逢知己饮,诗向会人吟。相识满天下,知心能几人。……

已经算得上是文化人的刘光本在大山里确实没几个知心朋友。即使在他好心好意投钱投劳修缮学校时,也会有不理解的村民在背后说一些风凉话。

有的人说:“原来的学校不是可以用吗,为什么还要修?”也有人说:“他就想世世代代教书,就是为了把自己和子孙教书的环境搞好一点。”还有人说:“他就是不实实在在教书。”

刘光本眼圈通红,哽咽了。顿了一会儿,他说:“学校修好了,舒服自在的是一批又一批的学生啊。学校里孩子们吵吵闹闹,虽然不太懂纪律,但气氛多活跃呀。但是我马上就要退休回家了,等待我的只有孤独。我最怕放假了,一个人回到家里……”

退休后的刘光本或许并不会孤独,因为除了村小教师他还有一个很重要的角色——当地大唢呐班子的“班长”。在一共273人的四川省第三批省级非物质文化遗产项目代表性传承人名单上,刘光本的名字赫然在列。

刘光本最擅长的是苗族大唢呐,还会芦笙、笛子、葫芦丝、牛皮鼓等乐器。他是当地苗族的“掌坛师”,村民家有婚丧嫁娶,都会邀请他的大唢呐班子去吹奏一番。

每年正月初三,是当地苗族的花山节,刘光本是其重要的组织者。这一天,当地的苗族青年像潮水般地从四面八方聚集到金狮二小,吹芦笙、跳花山舞,参加射击和撑杆比赛。“今年来了两三千人,围墙内外都站满了。”

说着说着,刘光本站起身来,又一次回到那黑洞一般的屋中,取下挂在墙上的芦笙。还未来得及走出大门,随手擦了擦灰尘,刘光本便鼓着腮帮子吹奏起来。音乐一起,他就聚精会神地投入其中,仿佛完全忘了我们的存在,脚步也随之一前一后地舞动起来。

刘光本喜欢音乐,孩子们也很喜欢。语文数学课上得疲惫了,刘光本就会给孩子们上一节音乐课。如果兴致高,在课间休息的时候刘光本也会吹起芦笙,跳起芦笙舞,带着孩子们度过一段欢乐的时光。

刘光本自述

假如有来世,我还要扎根苗乡

一个人的学校,累不累?累!苦不苦?苦!图啥子呢?每年农忙搞不赢的时候,老婆子就会这样数落我。我最先当民办老师的时候,月工资8元钱,以后拿过16块,32块5,48块,85块,350块。直到2000年转正,才有盈余,开始补贴家用。现在工资将近3000块了,我也比较满意了。

当然,如果仅仅算经济账,我这辈子的付出和收获绝对是不成正比的。可转过来一想,领工资吃饭,能养家糊口,我也就知足了。教书最快乐的,其实不是每月领工资的时候。逢年过节,学生的一封慰问信,现在的一条问候短信,就让我特别感动,更不用说看见自己的学生考上大学了。银娃子是从我手里走出的第一个大学生,还有一个学生在宁波做设计师。我教过的学生中,考上大学的一共有三四个,他们彻底走出了农村,在大城市安居乐业,甚至把他们的父母接过去安享晚年。你说,看到这些成就,我们当教师的能不为自己的工作感动和自豪吗?

我在金狮二小干了39年,钱多钱少没发过牢骚,更没撂过挑子,再苦再累没提过调动,再忙再紧没耽误过一天课程。从我的教学经历来看,我认为既然选择了教书,就要耐的住寂寞,守得住清贫,经得起挫折。今天,我可以无悔地说,教师工作虽然艰苦,但最光荣、最幸福。当看到学生一批批地成为国家栋梁时,我所获得的成就感,所获得的欣慰,是一般人难以体会的。

我的梦想很简单,我只是希望我们大山深处的苗汉孩子,能像山外的孩子一样识字读书!所以,讲台就是我的天堂!辛劳半生,我只想圆苗家子弟的上学梦,让他们也能沐浴到教育的阳光。我穷尽平生所学,就是要为苗寨子弟插上腾飞的翅膀,让他们振翅翱翔,用知识改变一个人的命运,一个家庭的命运,甚至整个村庄的命运。我热爱我的事业,我不想退休。如果时光倒回40年,我还要选择留在金狮村,站我的讲台。假如有来世,我还是要扎根苗乡,播撒文明的种子。

我已年近花甲,明年就要退休告别讲台了。每每想到就要离开我的学生们,我就非常难受。教书是我一辈子的职业,更是我一辈子的事业。我即将退休了,现在最担心的是学校的孩子们。说一句不好听的话,我害怕“树倒猢狲散”,害怕自己一离开讲台这里就再也不能开学了。刚入学的苗族孩子完全听不懂汉语,汉族老师是没法上课的。

希望相关部门加大苗语培训力度,为苗乡培养专职教师。今后在招聘教师时可以考虑特殊政策,选拔懂苗语的教师到我们村任教。当然,如果上级允许,我也愿意继续留在讲台上,愿意在苗语方面指导和培训新来的老师,让他们能够胜任双语教学。只有解决了金狮二小的师资问题,我才能放心地离开自己坚守了39年的讲台。

小编后记:8月13 - 18日,筠连县民宗局、县苗学会在县政协四楼会议室举办了筠连县第二届苗文培训班。来自全县各条战线上的部分民族干部、苗族师生、苗学会会员48人免费参加了为期一周的集中培训。(出处:

禁止外链)

筠州学府相关主题:

【教育导报】筠连县乡村教师素描之一:苗村守望者刘光本

禁止外链

【教育楷模】筠连教师刘光本:甘为人梯写春秋

禁止外链

【教育楷模】网友评论:刘光本守护苗村文明火种

禁止外链

筠连县师德巡回报告入校园

禁止外链

手机版 筠连热线

蜀ICP备11008580号-4 Discuz! X3.4 Powered by © 2001-2013 Comsenz Inc.

手机版 筠连热线

蜀ICP备11008580号-4 Discuz! X3.4 Powered by © 2001-2013 Comsenz Inc.